- 2024/05/31 ワクワクEXPO with 第19回食育推進全国大会に参加します!

- 2024/02/05 「ヘルスケア・レストラン」に掲載

- 2023/12/27 管理栄養学科 江上ゼミが食育イベント「食育ワクワクEXPO」に参加!

おいしく完食して栄養管理!

食事はおいしく食べて完食してこそ、健康な人、患者さまの食事の栄養管理を実現することができます。

そのためには、栄養学の知識と経験はもちろんのこと、おいしい食事の提供や食べる力を評価できることが必要です。

本学科では、管理栄養士養成課程カリキュラム(4年間の授業)に加えて、調理・食文化のエキスパートを養成する食文化学科と連携し、食文化についての知識を深める食文化論を4年次に開講。また、歯科衛生士養成の口腔保健学科とも連携するなど、特色のある管理栄養士専攻をめざします。

食品衛生管理者・食品衛生監視員(任用資格)が取得可能に!

食品の製造・加工施設において衛生管理を行います。食品衛生法により、特に衛生上の考慮を必要とする食品や食品添加物を製造、または加工する工場などには、専任の食品衛生管理者を1名以上配置することが義務付けられています。

食品の製造・加工施設において衛生管理を行います。食品衛生法により、特に衛生上の考慮を必要とする食品や食品添加物を製造、または加工する工場などには、専任の食品衛生管理者を1名以上配置することが義務付けられています。

食品衛生法にもとづき、飲食店や給食施設などにおいて、食品の衛生監視や指導を行ったり、港や空港に置かれた検疫所で輸入食品を監視する技術公務員です。

食品衛生法にもとづき、飲食店や給食施設などにおいて、食品の衛生監視や指導を行ったり、港や空港に置かれた検疫所で輸入食品を監視する技術公務員です。- 管理栄養士国家試験受験資格

- 栄養士

- 栄養教諭一種免許状

- 食品衛生管理者(任用資格)

- 食品衛生監視員(任用資格)

- 医療現場(病院)

- スポーツ関連施設

- 給食サービス企業(給食会社)

- 学校給食(小学校・中学校等)

- 食品・医薬品メーカー

- 福祉施設(児童養護施設・老人福祉施設)

- 行政機関(保健所・保健センター)

など

- スキンケアマイスター

- 予防医学食養生士(薬膳)

- メディカルヨガインストラクター

- メディカルピラティスインストラクター

キリスト教科目

問題発見・解決科目/産学連携

情報科目

グローバルコミュニケーション科目

教養科目

フィールドワーク

総合大学としての長所をいかし、食文化学科との連携により、栄養・食生活に欠かせない食文化について幅広い知識の向上をめざします。

また、口腔保健学科や看護学科との連携により、チーム医療に必要な保健医療福祉の考え方を深め、幅広い知識と実践力を身につけます。

学科定員40名と国公立大学レベルの少人数。クラス担任制を導入し、学生一人ひとりに対して、きめ細やかなサポートを行います。

また「給食経営管理実習室」「臨床栄養学実習室」「理化学実験室」など、最新施設と設備の中で、実験・実習を行います。

1年次より国家試験対策がスタート。

「国家試験対策室」を設置し、学科一体となった指導体制を実現します。

合格までの手厚いフォローが特色です。

- 教員研究室フロアに国家試験対策室を設置、対策委員と専任教員とが一体となった指導や相談対応をすすめています。

履修科目の相談や、国家試験対策など、学生生活の全般をサポート。

学業面での相談以外に、生活に関する悩みも気軽に相談でき、快適なキャンパスライフを応援します。

多くの管理栄養士を育ててきたベテラン教授陣が、学生一人ひとりの個性やレベルに合わせ、しっかりとバックアップ。

国家試験に向けた勉強の工夫や実習に関する相談など、親身にサポートします。

全学生が産学連携に参加。企業や自治体などと連携し、学生主体でプロジェクトを実行します。

大学で得た知識や実践力を現場でいかすことにより、より深い学びにつながります。

「臨床栄養学実習」×

味の素(株)× 関西テレビ放送(株)

味の素(株)の「Smart Salt(スマ塩)」とコラボレーション。

臨床栄養学実習を受講する学生が<減塩><おいしい><美しくなる>を

キーワードにメニューの開発に取り組む姿が

関西テレビの番組で取り上げられました。

梅花女子学生ならではのアイデアに太鼓判が押されました。

「問題発見・解決セミナー」×

「調理学実習」×

茨木市×

イオンスタイル新茨木

茨木市制70周年を記念し「地場農産物を使った野菜たっぷりでヘルシー」を

コンセプトとして、お弁当作りに取り組みました。

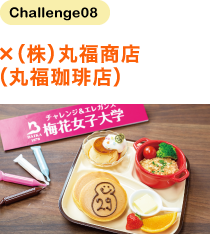

「問題発見・解決セミナー」×

丸福珈琲店

第1弾

新しい年代層の集客をめざし、カフェの新メニュー作りを行いました。

妊娠中の女性向け、こども向け、親子シェア向けの3視点で

オリジナルフード&スイーツを開発しました。

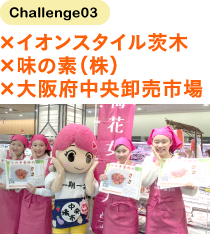

「調理学実習」×

イオンスタイル茨木 ×

味の素(株)×大阪府中央卸売市場

学生が鮭・ブリを使った簡単お魚レシピを考案。店頭で試食提供と

レシピカードの配布を行いました。

「問題発見・解決セミナー」×

丸福珈琲店×LUCUA 1100 第2弾

女性向けのヘルシーメニューの開発に挑戦

丸福珈琲店、LUCUA 1100とコラボ。

学生考案の「おとなの!おこさまランチ」と

可愛さ満点の「LUCUA 1100 5thアニバーサリー・ルージュプレート」が

期間限定で販売されました。

「調理学実習」×

「問題発見・解決セミナー」×

タカヤベーカリー×

高槻商工会議所

高槻清水地域産米粉「清水っ粉」を使ったメニュー開発

米粉の認知度アップのために、学生が米粉レシピを考案。

考案したレシピにアレンジを加え、高槻にあるカフェやパティスリーなど

4店舗で実際に商品化されました。

学生ならではのアイデアを盛り込んだメニューは、お客様からも好評でした。

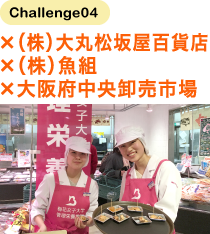

「調理学実習」×

松坂屋高槻店×魚くみ×

大阪府中央卸売市場

本マグロをいかしたオリジナルレシピ開発&PR

魚のおろし方や、調理方法を学び、オリジナルレシピの開発に挑戦。

松坂屋高槻店で、学生考案メニューが試食提供され、

学生がレシピの配布やPRも行いました。

「問題発見・解決セミナー」×

関西地区青森りんごの会×

青森県大阪情報センター

りんごの魅力を小学生に伝える

りんごの生産から流通・消費までの過程や、機能性などについて学び、

小学生にりんごの食育授業を想定した指導計画書の作成や教材づくりに挑戦。

栄養教育論実習×

茨木市×イオンモール茨木

食育イベントに学生が参加

梅花女子大学×茨木市による「食生活について考えるin茨木~主食・主菜・副菜は

そろっていますか?~」と題した食育イベントを開催。

学生も参加し、大人からこどもまで食生活の大切さについて考える

ワークショップを行いました。

「調理学実習」×徳島県×

JAひだ(飛騨蔬菜出荷組合)×

大阪府中央卸売市場

産地直送の新鮮な食材を存分にいかす調理実習

海に囲まれた食の宝庫・徳島県と高冷地の環境と深い歴史をもつ

飛騨の食材を使ったメニュー作りを実施しました。

徳島県の水産物と飛騨の青果物について学んだあとは、

実際に魚をおろしたり、乾海苔と焼海苔を食べ比べたりしながら

生産者や産地について体験的に理解を深めました。

「問題発見・解決セミナー」×

丸福珈琲店×LUCUA1100 第3弾

コロナに負けない!免疫力アップメニューを開発

「見た目にもワクワク、美味しく食べて免疫力UP!」をキーワードに、

店内飲食用とテイクアウト用の2種類のメニューを考案しました。

「問題発見・解決セミナー」×

デルソル(株)

ヘルシーメニューを社員食堂で販売

「働く人の健康意識向上」をテーマに社員食堂のメニュー開発にチャレンジ。

選ばれた5つのメニューは、デルソル(株)が運営する

電気通信事業者の社員食堂2カ所で販売されました。

「卒業研究」× (株)Mutter

食物アレルギー対応スイーツの開発・販売

兵庫県内で食物アレルギー対応のカフェなどを展開している(株)Mutterと

食品衛生学を専門とする林ゼミとのコラボ。食物アレルギーがあっても、

みんな一緒に食べて栄養もあるドーナツと別添クリームを開発。

2023年度「うめコレ」では、開発商品の販売と手洗い教室&(株)Mutterオリジナル

ケーキのデコレーションワークショップを実施しました。

- 「卒業研究」×茨木市×大阪ガス(株)×(株)大阪ガスクッキングスクール

- 「初年次セミナー」×JA全農とくしま×徳島県関西本部×大阪府中央卸売市場

- 「初年次セミナー」× 中田食品(株) × 凸版印刷(株) × イオンリテール(株)

- 「給食経営管理論」× 豊食(株)(豊泉家グループ)

- 「問題発見・解決セミナー」× 倉敷ひらまつ農園

- 「初年次セミナー」×「調理学実習」× (株)プロマート × 大阪府中央卸売市場

- 「調理学実習」× (株)大丸松坂屋百貨店 × (株)魚組 × 大阪府中央卸売市場

- ・自分が考えたものが商品化されると思うと、すごくワクワクしました。

- ・お客様に直接、自分たちが考えたメニューについて伝えることができて良かったです。

- ・1年生のうちから企業と関わる機会があるのは、貴重な体験だと思いました。

- ・プロの方から、魚のさばき方や包丁の持ち方を学び、勉強になりました。

食文化学部 管理栄養学科

/ 光泉高等学校

/ 光泉高等学校(現:光泉カトリック高等学校)出身

1年次前期から「BAIKA coLABO」に参加し、関西にある和食・寿司店の(株)音羽との産官学連携で、「高齢者向け祝い膳」のメニューを考案しました。学科の先生の協力も得ながら、食べものをうまく飲み込めない人のための嚥下食に関する知識や、祝い膳の献立に込められた意味などを学び、レシピ開発に挑戦しました。

2年次に参加した(株)丸福商店のカフェメニュー開発では、新しい客層の子ども・妊婦向けに、野菜を多く使ったヘルシーレシピやスイーツのデコレーションを提案し、はじめて自分の考えたアイデアが採用され、とてもうれしかったです!「BAIKA coLABO」では、企業の方の前でプレゼンテーションを行ったり、実際にお店に行って客層を調べたり、社会に出てから役立つ多くの経験ができたのはもちろん、学生同士で意見を交換しあうなかでそれぞれの意見をまとめ、調整する力が身につきました。私は元々、食品メーカーで商品開発の仕事に就きたいと考えていましたが、授業での学びや産官学連携を通して病院で働くことに興味をもつようになり、将来の目標が大きく変わりました。

今後もたくさんの産官学連携にチャレンジしつつ、同じ取り組みに参加する他学科の学生との交流も深めたいです。そして卒業後は資格をいかして、患者さんに合わせた食事を提案できる管理栄養士になりたいです。

初のコラボに

チャレンジ!

「梅なでしこ鍋」を使った、アレンジレシピの考案

「高齢者向け祝い膳」のメニューを考案

「味の素」の調味料を使った、簡単お魚レシピの考案・配布

アイデアを出す

ために試行錯誤!

旬のお魚を使った、簡単レシピの考案・配布

野菜やフルーツの健康スムージーの考案・販売

鮭やブリを使った、簡単レシピの考案、配布

プレゼン力が

身についた!

地元・茨木産の野菜を使ったヘルシー弁当の考案・販売

自分のアイデアが

採用された!

新しい顧客を集客するためのカフェメニューの考案

みかんの消費拡大に向けてのアイデアの提案

病院内レストランの看護師向けメニューの開発

フードモデルを使用した模擬栄養指導や、実際に100食以上の食事を作成・提供する大量調理、臨床栄養実習など、臨地実習に向けて実際の管理栄養士業務を学内で学びます。

学内で学んだ知識・技術をもとに、病院、福祉施設、事業所、保健所などで実習を行い、管理栄養士の業務を理解し、働くことのできる実践力を養います。

栄養教諭の資格を取得するために、学校現場で学習指導案・教材を作成し、食に関する指導を実践します。

学校や病院など、大人数を対象にした調理の実践、衛生管理を学ぶことができる施設です。

実習服に着替えて手をよく洗い、調理室に入る前に身体を清潔な状態に整えます。

給食経営管理実習室で作成した給食を実際に食堂で提供します。食堂には実習状況を把握できるモニターも備えられています。

回転釜やティルティングパンなど、大量給食作成に必要な大型の調理機器がそろえられています。

医療現場を想定した実習を行い、患者さんへの身体計測や評価方法、栄養管理方法を学びます。

視聴覚機器やフードモデルを用いて、栄養教育プログラムの計画、実施、評価について学習します。

細胞内の化学反応を理解するための生化学実験や、人体の構造や生理機能に関して学ぶ解剖生理学実験を主に行います。

食品の成分分析などを行う食品学実験、食品衛生に関して学ぶ食品衛生学実験を行います。

食品の調理特性を学ぶ調理科学実験や、身近な食品を実際に加工する食品加工実習を行います。

国立循環器病研究センター主催のおいしい減塩レシピコンテストに管理栄養学科の学生2名が出場し、全国第3位に入賞。

来場者の人気投票によって1チームだけ選ばれる特別賞・MIR賞も受賞しました。

国家試験支援体制

管理栄養士国家試験は、幅広い分野が出題されるので、1年次から国家試験対策を実施しています。国家試験対策室では対策委員と専任教員が一体となった指導をしてくれるため、最高の環境で国家試験へのぞめます。

産学連携

産学連携で旭松食品株式会社のこうや豆腐を使った新しいメニューを考案。自分たちで調理して担当者の方々に試食していただきました。「固定概念を覆す素晴らしいメニュー」と評価していただき、大きな自信となりました。

アスリート×栄養プロジェクト

2020東京オリンピックで過去最高のメダル数となった日本選手団。選手たちのたゆまぬ努力に加え、効果的な食事のサポートも注目されています。管理栄養学科では、学んだ知見をいかし、梅花新体操スクール「BaikaRG」の幼稚園児から大学生までの新体操選手がパフォーマンスをあげるための栄養指導などを行う、食の新プロジェクトが始動しています。

学外研修

食品、栄養、健康に関する専門機関等との連携による学外研修を通じて専門知識を深めます。学外研修により視野を広げ、卒業後の進路や将来のめざす方向性を考え、必要な専門技術や知識向上へのモチベーションを高めます。

就職決定率

グループワークで鍛えた自己発信力のおかげで、面接でも臆さずに発言できました。栄養の専門知識と調理技術を、好きなお菓子の製造にいかしたいと思います。

大型スーパーで食に関する広報活動に参加。お客さまと一緒に野菜の摂取量などを考えました。定期的に食の大切さを周知したいと思います。

「お母さんと赤ちゃんを栄養面からサポートしたい」という幼い頃の夢を実現させました。大学での学びをいかし、栄養の専門家として成長していきたいです。

委託給食会社でアルバイトした経験から、この道をめざしました。調理技術を磨き、お客さまに喜んでいただける食事を提供していきます。

臨地実習などで得た経験を糧に、入居者の方々においしく安心して食べていただける食事を提供できるよう、常に学び感性を磨いていきたいです。

4年間で学んだ知識とアルバイトでの接客経験をいかし、患者さまの心の支えとなれるような医事スタッフをめざしたいと思います。

ゼミや問題発見解決セミナーでの商品開発が大きな学びとなりました。知識を増やし、患者さまに信頼される管理栄養士になりたいです。

産学連携や病院実習の経験は面接に役立ちました。就職部の方に親身に支えていただいたおかげで、自信をもって就職活動にのぞめました。

多彩な調理実習を通して楽しく実践力を磨けます。国試対策では、わからないところはすぐに先生に相談や質問をして、乗り越えました。

大学での産学連携やグループワーク、アルバイトの経験が就職活動に役立ちました。新たなことに挑戦し、社会に貢献したいです。

大阪医療センター

臨地実習でお世話になった病院の管理栄養士さんのように、栄養指導を通して多くの患者様の健康を支えていければと思っています。

就職先は給食事業も直営していて、給食管理と栄養管理の両方に携われます。管理栄養士としての実務経験を基礎から積み上げます。

計画的な行動を心がけ、国家試験や就職活動にも余裕を持ってのぞめました。食のプレゼンターをめざし、スキルアップに努めます。

産学連携の学びが就職活動でも役立ちました。給食サービスで、学校や病院、企業、スポーツ施設の皆様に幸せをお届けしたいです。

オープンキャンパススタッフの経験は、自己PRに役立ちました。安心かつ美味しい給食を多くの方々にお届けできるよう尽力します。

照葉の里 箕面病院

嚥下食の開発や通常の食品に合わせた介護食の研究に取り組んだ経験を、内定先の病院の食事管理と栄養管理にいかしたいと思います。

産学連携で商品開発に携わった経験をいかし、的確な知識や情報を吸収しながら、患者さんの心に寄り添った栄養指導を実践します。

授業や実習のほか、子ども食堂のボランティア活動でも実践力が鍛えられました。誰からも親しまれる管理栄養士をめざして頑張ります。

大学生活とアルバイトで培った人間関係の築き方を軸に自分の世界を広げ、誰からも頼りにされるかっこいい女性になりたいです。

スーパーチャレンジ講座に応募して、他学科の学生と一緒に面接やグループディスカッションを練習。面接本番でも力を発揮できました。

インターンやアルバイトで培ったコミュニケーション力で、店舗業務はもちろん、管理栄養士としても地域貢献したいと思います。