保育・教育・子育て支援に関する

専門性を備えた女性を育成します。

こどもの保育や教育、子育て支援に関する専門性を身につけ、保育・幼児教育・児童教育の視点から、こどもの心を豊かにはぐくみ、こどもの成長を支援していくための知識、理解力、表現力や技術、そして愛情を備えた女性を育成します。

こどもの保育や教育、子育て支援に関する専門性を身につけ、保育・幼児教育・児童教育の視点から、こどもの心を豊かにはぐくみ、こどもの成長を支援していくための知識、理解力、表現力や技術、そして愛情を備えた女性を育成します。

こども教育学科では、他大学に比べてめずらしく、保育士資格・幼稚園教諭一種免許状・小学校教諭一種免許状の3つを同時に取得することができます。

採用試験対策

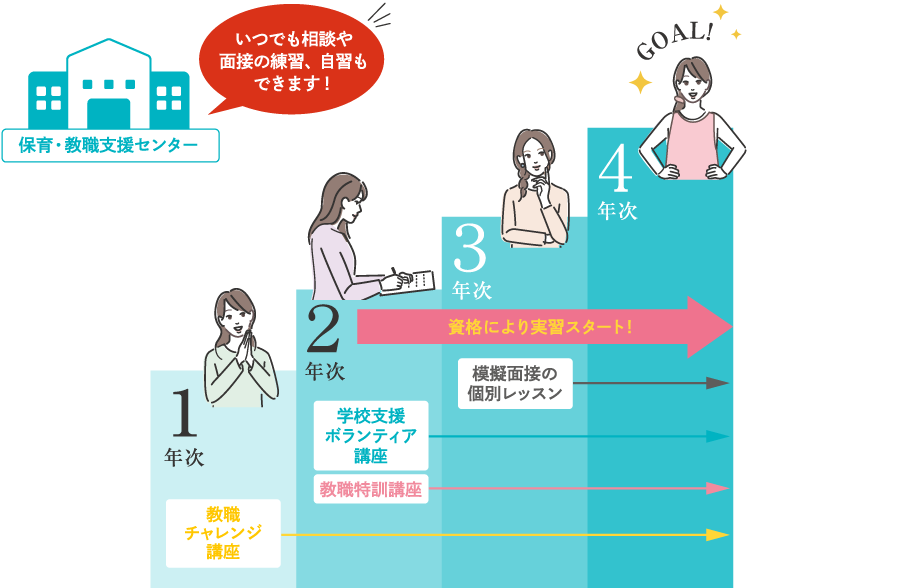

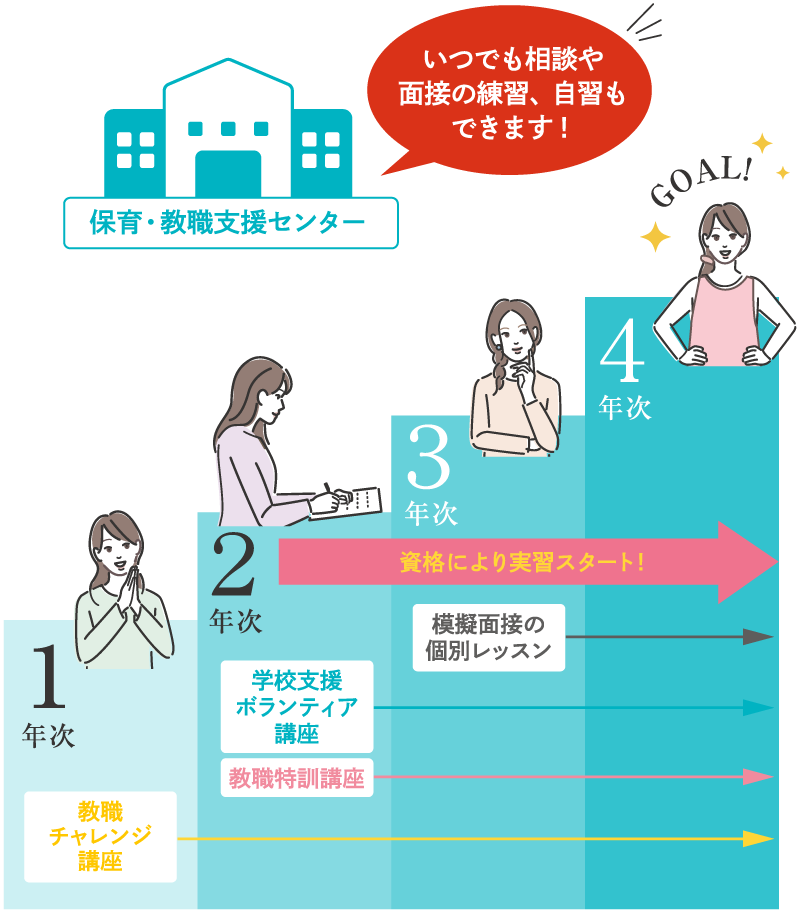

保育士・教員採用試験の合格に向けて、教育委員会の指導主事や園長・校長経験者が面接指導を行い、一人ひとりに合わせた個別指導で意欲を高めることができます。

2年次の2月という早いタイミングから、採用試験の面接の直前まで週1ペースで面接を実施し、就職率100%を実現しています。

こどもへの英語教育の重要性

キャンパス内の施設『GCV(イングリッシュオンリースペース)』を活用することができ、ネイティブ教員によるマンツーマンの英語指導を受けることが可能です。英語での面接が必要な自治体も増えており、実際に英語の面接での採用試験にも合格し採用されています。

絵本の読み聞かせや「おはなし会」を開催するなど、資格を活かした活躍が期待できます

認定絵本士は絵本専門士委員会(国立青少年教育振興機構)が認定する資格で、認定絵本士講座を開講している大学や短大でしか取得できません。絵本についての幅広い「知識」、絵本の読み聞かせ・おはなし会を開く「技能」、絵本の世界を豊かに伝える「感性」を得られる、いま話題の資格です。

保育士資格

+幼稚園教諭免許

++α資格

※認定こども園に就職するためには保育士資格・幼稚園教諭免許の両方の取得が必要になります。

※保育士資格は児童福祉施設(児童館・乳児院・児童養護施設・障害児施設など)に就職するために必要になります。

幼稚園教諭免許

+小学校教諭免許

++α資格

保育士資格

+幼稚園教諭免許

+小学校教諭免許

++α資格

保育士資格

or幼稚園教諭免許

or小学校教諭免許

++α資格

※+α資格は、主専攻資格(保育士・幼稚園教諭一種免許状・小学校教諭一種免許状)の組み合わせや時間割により、取得できないものもあります。

本専攻ではこどもに関する専門的な知識を土台にし、「創作」「音楽」「体育」といった「表現」の分野もバランス良く学びます。さらに、こどもの「遊び」を通した豊かな学びの実際を知り、保育実践できる保育者をめざします。この4年間の学びによって、健康で感性豊かな心優しいこどもをはぐくむことができる保育士や幼稚園教諭を養成します。

教員は人間の成長に直接関わることのできる魅力ある職業です。本専攻では小学校における学習指導や生徒指導とともにその土台となる幼児教育について、実践的、体系的に学びを深めます。また大学での学びと関連して、現場での体験活動や教育実習を通して、幼児・児童に対する教育的愛情、人間性や実践力等の資質・能力を備えた教員を養成します。

保育所・幼稚園は「自然体験」や「表現活動」の教育に力を入れている保育・教育施設、小学校は茨木市・高槻市の公立学校と連携しています。なお、小学校教諭一種免許状の取得希望者は、教育実習の他に社会福祉施設で5日間、特別支援学校で2日間の介護等体験を行います。

| 実習名 | 実習先 | 実習期間 | 実習内容 | |

|---|---|---|---|---|

| 1年 | 幼稚園現場体験 または 小学校現場体験 |

幼稚園 | 9月中 3日間 | 幼稚園や認定こども園で各年齢クラスでの保育を実際に体験します。 |

| 小学校 | 9月中 3日間 | 小学校で各学年クラスでの教育を実際に体験します。 | ||

| 2年 | 保育実習Ⅰ(保育所) | 保育所 | 夏休み中 10日間 | 保育所や認定こども園で、保育の基礎を学びます。 |

| 保育実習Ⅱ(保育所) または 保育実習Ⅲ(通所施設) |

保育所 | 春休み中 10日間 | 保育所や認定こども園で、保育の実践力を学びます。 | |

| 通所施設 | 春休み中 10日間 | 児童館や児童発達支援センターで、遊びを通した支援や療育を体験します。 | ||

| 3年 | 保育実習Ⅰ(施設) | 入所施設 | 夏休み中 10日間 | 乳児院や児童養護施設等で、さまざまな年齢のこどもへの支援を体験します。 |

| 教育実習(初等) | 幼稚園または小学校 | 11月中 3週間 | 幼稚園、認定こども園、小学校での実習を通して、教員としての資質・能力を培い、実践的な指導力を身につけます。 | |

保育士・教員採用試験の突破をめざして、幼稚園や小学校、教育委員会に長年勤めた本学教員たちが中心となり、1年次の段階から採用試験対策講座を開催しています。過去の試験問題の解説や面接の練習はもちろん、教育現場で働く先輩教師たちとの交流も行っています。「教師になりたい」みなさんの夢を全力で応援します。

年4回にわたり、教職課程履修生に教職の実情や魅力に関する情報を共有する場を提供し、履修意識を高め教員採用試験合格をめざすモチベーションを高めます。

採用試験対策としての実践力を養う講座です。学内教員や外部特別講師による教員採用試験対策講座、面接対策や模擬授業、模擬試験を行います。

茨木市教育委員会及び学校と連携しながら、学校支援ボランティア(学習支援・生活支援)を行います。

イタリアやカナダなど海外のこども文化とその歴史にふれて、見聞を広めるとともに、現地の保育・教育・子育て事情などについても学びます。

※2023年度の実施例です。

※行き先、スケジュールは変更になる場合があります。

2023年度はカナダのトロント、モントリオールで研修を行いました。3つの視察先では、カナダの多文化主義政策、多様性重視の文化に触れながら、子どもたちと直接関わることもできました。その中で、印象に残った言葉が「子どもたちが学ぶことを愛す」です。子どもたちの学びたいことやりたいこと、感情そのものを引き出し表現できる環境があることに気づきました。また、研修の合間には観光もありました。食事や自由行動等の際には、学内では交流の少ない他学年や引率の先生方と交流ができ、一緒に楽しい思い出作りをすることができました。

2023年度はカナダのトロント、モントリオールで研修を行いました。3つの視察先では、カナダの多文化主義政策、多様性重視の文化に触れながら、子どもたちと直接関わることもできました。その中で、印象に残った言葉が「子どもたちが学ぶことを愛す」です。子どもたちの学びたいことやりたいこと、感情そのものを引き出し表現できる環境があることに気づきました。また、研修の合間には観光もありました。食事や自由行動等の際には、学内では交流の少ない他学年や引率の先生方と交流ができ、一緒に楽しい思い出作りをすることができました。

自動販売機の可能性を提案

4つの企業とこども教育学科の目久田ゼミが連携し、自動販売機で流すPR動画作成、デザイン考案、商品の選定を行いました。

「あったらいいな」を段ボールを使って表現

こども教育学科2年次の学生が、段ボールを用いた商品開発に取り組み、その特性をいかした玩具や医療器具などを考案。また、中・高生と連携し、生活をより便利にする段ボール製品を生み出しました。

ありそうでなかった学生のアイデアが次々商品化

チームで話し合い、創意工夫した知育玩具のプレゼンテーションを経て「楽しく学べる英語教材」が、「英語で合体!へんてこアニマルカードゲーム」として2020年11月発売。発想豊かな学生のアイデアと試作品が、教材・教育玩具のプロによりブラッシュアップされ、5000個が数日で完売。急遽増産される人気商品となりました。以降も、続々と本学生のアイディアが商品化され新たな視点で価値を生み出しています。

こども目線で届ける絵本読み聞かせ

文学のまち、茨木市の文化・子育て複合施設「おにクル」で開催されている読書イベント「BOOK TRAVEL」に参加し、保育士、幼稚園・小学校教諭をめざす学生たちが、こどもたちに手遊びや大型絵本の読み聞かせを行っています。

こどもフェスタ

こども教育学科の学生が3歳~小学校低学年くらいまでのこどもたちを対象としたイベントを企画・運営しています。ゲームや工作、音遊びなどのブースがたくさんあり、毎年多くの親子連れの方々に楽しんでいただいています。

子育てひろば こうめ

キャンパス内の保育演習室に2か月に1回、近隣の0歳~2歳のこどもたちと保護者が集い、こども教育学科の学生と一緒に楽しく遊びます。学生たちにとっても、地域の子育て家庭とふれ合う実践的な学びの機会となっています。

学校園でのボランティア活動・アルバイト

大学近隣や卒園・卒業した幼稚園や小学校でボランティア活動やアルバイトをしている学生がたくさんいます。こどもたちだけでなく、保護者や先生方とともに過ごすこと、実践的に活動することを通して、大学での学びを深め、将来の仕事に役立てています。

好奇心と向上心を持ちながら、保育・教育のスペシャリストをめざしましょう。

情報化が急速に進む社会において、今後AI(人口知能)が私たちの多くの仕事を担うようになると言われています。そのような中、決してAIでは担えない乳幼児期・児童期のこどもたちの育ちを支える保育士・幼稚園教諭・小学校教諭の仕事は、今日ますます注目されています。本学科では、4年制ならではの保育・教育分野の高度な専門的知識・技能の習得はもちろん、学外実習を含めたさまざまな体験的な学びを通して、現場で通用する実践力を磨くことができます。また学生が主体となって企画・運営する「こどもフェスタ」、未就学児の親子が集う「子育てひろば こうめ」、教職を志す学生のための「教職チャレンジ塾」など、授業以外の活動や就職支援体制も充実しています。何事にも好奇心を抱き、常に向上心を持ちながら、こどもをはぐくむ保育・教育のスペシャリストをめざしていきましょう。

梅花女子大学

こども教育学科

学科長 藤井 奈津子 先生

未来にチャレンジするみなさんをサポートします。

こども教育学科の、保育士・幼稚園教諭・小学校教諭等の資格・免許状を取得する課程では、こどもたちの健やかな成長に関わる上で求められる理論と実践力を身につけます。また、保育・教育に関わるさまざまな資格も取得できるよう、一人ひとりのキャリア形成に向けたサポートを行っています。多様化するこどもたちの成長に寄り添い支えることは、次代を担う人を育てることにつながります。梅花女子大学での学びを土台に、未来にチャレンジするみなさんをお待ちしています。

梅花女子大学

こども教育学科

教授 藤田 佳久 先生

こどもとともに育つ保育者・教育者を目指しましょう。

保育者や教育者はこどもの発達を身近に見守り援助ができる素晴らしい仕事です。一方で、こどもを取り巻く環境は厳しくもあります。こども教育学科の多彩なカリキュラムではこどもの発達に寄り添う関わりが学べるのはもちろんですが、保護者への子育て支援や地域との連携など、こどもに関わるさまざまな環境に働きかける力を養うことができます。こども教育学科で、こどもにも保護者にも地域にも対応できる、こどものスペシャリストをめざしましょう。

梅花女子大学

こども教育学科

教授 鎮 朋子 先生

ワクワクするような好奇心をくすぐる学びがあなたを待っています。

現在、考える力、判断する力とともに、表現する力の育成が求められています。本学科では、こどもに関わるさまざまな学びの中で「こどもたちがいきいきと笑顔で自己表現できるようにするにはどうすればよいか」を探ります。例えば、表現活動の一端である造形遊びは、身近にある材料や用具、場所や空間などの形や色をイメージしながら没頭して遊ぶことから始まります。こどもたちにとって遊びは創造力をはぐくむものですべての学びの基盤となっています。私たち大人は、こどもたちの繊細で豊な感性に気づき、こども理解をより深め、こどもたちの可能性を広げることができます。こどもたちが自分のやりたいことに取り組み、自分をのびのびと表現できる笑顔あふれる毎日のため、みなさんも仲間とともにワクワクするような好奇心を持って探究を重ね、自分なりの答えを見つけましょう。

梅花女子大学

こども教育学科

准教授 増野 智紀 先生

小学校で行う全教科の模擬授業やその準備に、仲間と一緒に楽しみながら取り組みました。こどもたちがワクワクできる授業を実践したいです。

面接では、チアリーディング部での経験談をアピールしました。諦めず困難を乗り越えてきた過去を評価していただけたのだと思います。

多様な実習のおかげで、公立保育士採用選考の「場面指導」試験の時にも落ち着いて受けることができました。梅花での学びと経験を地元に還元したいと思います。

カナダでの研修でふれた海外の保育はとても新鮮で多くの気づきがありました。学ぶ姿勢を継続し、こどもと一緒に成長していきたいです。

内定先でのボランティア活動に参加し、ここで働きたいと強く思うようになりました。一人ひとりとしっかり向きあい、気持ちに寄り添える保育士をめざします。

産官学連携で玩具開発に携わり、保育職以外でも知識をいかせる場があることを知りました。販売を通して、こどもの成長をサポートします。

産官学連携で玩具開発に携わり、保育職以外でも知識をいかせる場があることを知りました。販売を通して、こどもの成長をサポートします。

就職活動の進め方がわからないなか、先生が教えて下さる教員採用試験関連のさまざまな情報が道しるべでした。

希望していた地元での就職が叶いました。こどもたちはもちろん、地域の方々からも愛される園の一助になれるよう努力します。

「こども学会」の活動で幼児とふれあった経験が、就職活動に役立ちました。こどもたちに負けないよう、私も成長し続けます。

保育実習に真剣に取り組んだ経験から、就職活動にも自信をもってのぞめました。こどもから信頼される保育者をめざします。

豊かな教育環境と時間が約束された梅花での4年間。学業にも課外活動にも全力を尽くした努力が実を結び、小学校教諭の夢が叶いました。

児童養護施設の実習と小学校の学習支援ボランティアを経て自分の意志が明確になり、自信を持って教員採用試験に挑戦できました。

保育士以外の資格取得にも励み、幅広い視野と教養が身につきました。こどもや保護者の気持ちに寄り添える保育士をめざします。

人を思いやる優しい心をはぐくみながら、母園の園児とともに私自身も成長し続けます。そしていつか、幼稚園バスの運転手も務めたいです。

実習や園見学を通じて、保育士として働くイメージが明確になり、希望していた小規模保育園への就職にもつなげられました。

大学での学びのほか、学童保育のアルバイト、小学校のボランティアで実践力を鍛えました。こどもとともに成長できる先生をめざします。

学習支援ボランティアやテニスのインストラクターなどの指導経験をいかし、楽しい学校生活を送れるよう全力で児童をサポートしていきます。